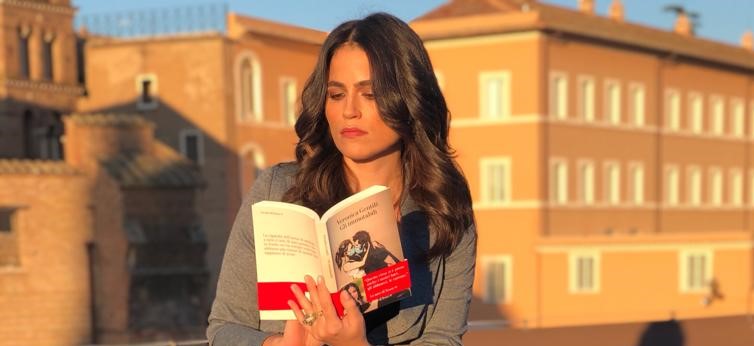

È bizzarro che a scrivere un libro intitolato Gli immutabili (La nave di Teseo) sia stata Veronica Gentili: una mutante.

Mutante, Veronica Gentili, lo è per due ragioni: una anagrafica, l’altra biografica. Quella anagrafica la conoscono buona parte dei Millennial, almeno quelli prima maniera, nati negli anni ’80 del secolo scorso. Creature con le gambe analogiche e il busto digitale, essenzialmente apostate, la rincorsa come destino, troppo giovani per le certezze e troppo antiche per la speranza.

Per conoscere la ragione biografica del suo essere-mutante, invece, basta dare una scorsa a Wikipedia: figlia di una gallerista e di un avvocato, una formazione da attrice all’Accademia nazionale di arte drammatica, dopo gli esordi nel cinema e nel teatro diventa giornalista. Prima scrive sul Fatto quotidiano e infine arriva a condurre Stasera Italia su Mediaset.

Il paradosso non poteva che incarnarsi in questo suo primo libro. Che si chiama, appunto, Gli immutabili, pur essendo a conti fatti un testo mutante. Un po’ diario del primo lockdown – diario in cui l’intimismo è redento dall’autoironia –, un po’ cronaca in bella prosa sulle terribili sorti e regressive della pandemia, un po’ riflessione sociologica che qua e là si allarga fino alla meditazione filosofia. Il cuore di quest’ultimo aspetto è un passo che, i lettori ci scuseranno, citiamo per intero:

“C’è dell’onniscienza nell’ostinazione con cui ci rifiutiamo di crescere e diventare finalmente adulti: quella che da Neanderthal è arrivata a sbarcare sulla luna è una specie bambina che, sentendosi onnipotente, anni luce da qualsiasi elaborazione della propria finitezza, ha attraversato i millenni nell’incoscienza, prendendosi una buona dose di soddisfazioni e togliendosi un discreto numero di sfizi. È come se da qualche parte avessimo sempre saputo che la maturità, l’accettazione del limite, la presa in carico del concetto di mortalità avrebbero castrato ogni entusiasmo evolutivo, destinandoci a rimanere dei saggi trogloditi. La colpa è dunque inscritta nel nostro destino dal momento stesso in cui siamo venuti al mondo: un’ineluttabile sequenza di eccessi creativi con tutto quel che ne consegue. Esuberanti, nel senso letterale del termine: eccediamo, sconfiniamo, trabocchiamo. Spillover. Tutto torna”.

Quindi, secondo lei, l’unica possibilità di uscire dall’immutabilità è una mutazione genetica, un’evoluzione biologica?

Esattamente. Certo i due aspetti, quello culturale e quello genetico, possono anche evolvere insieme. Ma l’evoluzione sarà così graduale da risultare, nell’essenza, non avvertibile. E comunque per la sterzata decisiva dobbiamo affidarci alla biologia, credo.

O teme?

Non è per forza un timore, non lo ritengo un punto di vista così pessimista. Penso di essere soltanto equa. Siamo ontologicamente cazzoni, è vero. La nostra essenza però ha propiziato una serie di meravigliose avventure, conquiste, opere d’arte. Dove ci porterà questa condanna alla creatività nessuno può dirlo. Forse, dopo tutto, meglio qualche millennio da leoni che qualche era geologica da pecore.

Un altro passo:

“Siamo convinti di spiare dal buco della serratura nell’intimità domestica altrui, tutte alcove in idillio, dimenticandoci che quel buco della serratura è truccato, che di fronte ciascuno ci ha piazzato l’immagine che voleva vedessimo di lui; che non lo stiamo sbirciando suo malgrado, ma stiamo accettando complici di farci manipolare dalla sua autonarrazione”.

Tutto molto condivisibile. Però… che cosa ci garantisce che un diario analogico come il suo, pensato (o almeno ripensato) per un pubblico, sia più onesto di quelli digitali?

Nulla, in effetti, se non la mia parola, e la vostra lettura del libro. Se fossi una mitomane direi che certe aperture sull’intimità, con i loro inevitabili aggiustamenti per il pubblico, sono in questo caso legittimati dalle licenze letterarie. Ma mi limiterò a dire che ho cercato di essere autoironica. Non mi sono rappresentata come Greta Garbo e, in generale, qui dentro non ci sono bugie ma omissioni. È inevitabile: quando scrivi un libro scegli quali pezzi di te puoi barattare e quali invece non sono negoziabili. Penso anche al lato professionale: sono nota soprattutto per il mio lavoro televisivo, e devo tenerne conto. Fossi già principalmente una scrittrice, forse, mi sarei anche spinta oltre con l’autosputtanamento.

Però, dai, nei libri un po’ di narcisismo c’è sempre…

Certo. Ma nei libri il narcisismo è più sfumato rispetto a quello su cui si basano i social, che proprio te lo urlano in faccia, e richiede più concentrazione per essere decriptato.

“Il paradosso di questa epidemia è che, da quando è stato imprigionato, il corpo è tornato protagonista. Un’umanità in pieno hangover da rivoluzione digitale, con i riflessi rallentati e le difese immunitarie abbassate, è stata sorpresa da un avvento inaspettato”.

Resteremo corpi per sempre? Fino a che punto possiamo smaterializzarci?

Il corpo c’è: è un dato di fatto che tragedie come una pandemia ti mostrano in tutta la sua apoditticità. E, compresso, il corpo, questa cosa ingombrante con ben tre dimensioni, soffre. Basta guardare come nei giorni scorsi la gente è subito corsa a sbracciare per le vie dello shopping. Per qualche tempo avevamo creduto che il digitale fosse la panacea: trasferirsi in un posto dove non invecchi, non hai brufoli né rughe né malattie. Ma allo stesso tempo noi viviamo di sensi – annusare, toccare – e il corpo spesso ha una vita propria. Quando il digitale è diventato una scelta coatta la panacea s’è trasformata in prigionia. E il potere liberatorio dell’immaginazione, che ci affranca dalle leggi fisiche, ci è apparso come una magra consolazione rispetto alla vita fuori dagli schermi.

“Io poi sono anagraficamente atea. Lo sono sempre stata, ma più passa il tempo più cresce la mia infedeltà. Voglio dire, non è dello scorrere del tempo che dubito, ci mancherebbe, ma sui mutamenti che esso dovrebbe produrre nell’essere umano onestamente nutro profonde perplessità. I corpi sì, quelli cambiano certo: basterebbero le rughe per mettere a tacere qualsiasi miscredente. Ma sullo spirito, sulle inclinazioni, sui comportamenti rilevo una non trascurabile assenza di riscontri, che non può che fare di me una scettica: perché a più di trentacinque anni presenzio alle riunioni di redazione seduta a gambe incrociate sulla sedia esattamente come avrei fatto a sette, senza avvertire alcuna incongruenza?”

Insomma, lei non crede si possa mutare, non solo come specie, ma neppure come individui?

No, non lo credo, almeno per la mia esperienza personale. Prima di arrivarci, da bambina, mi immaginavo che una trentenne fosse fatta di una sostanza diversa da me. Poi ci sono arrivata, ai 30 anni, e sono andata pure oltre, e mi sono accorta di essere sempre io. A questo punto mi tocca ipotizzare che anche in un’ottantenne la sostanza non cambi, solo che saranno passati altri quattro o cinque decenni dall’infanzia. Magari, crescendo, o invecchiando, diventi più consapevole di alcune cose, magari l’orologio biologico influenza alcuni istinti, ma nel profondo di me stessa mi rendo conto di essere esattamente quella che ero quando avevo quindici anni.

“Credo che uno dei piaceri subdoli di questo virus malato sia quello di mettere una generazione contro l’altra”.

Non è che ci fosse questo gran bisogno del virus, eh, per far scoppiare la guerra intergenerazionale. Diciamo che è un po’ come l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando…

Vero, il virus l’ha resa più evidente e più spietata. Per i così detti giovani, definizione che in Italia è molto, molto ampia, la pensione di nonna è sia un aiuto e sia un peso. La pandemia ha accentuato lo scarto tra chi è vissuto nel ‘900 e chi sta cercando di vivere nel terzo millennio. E così, il più o meno bofonchiato e più o meno consapevole pensiero di molti giovani in tempi di pandemia suona terribilmente così: tu, anziano, stai chiedendo un sacrificio economico a me, giovane, per proteggere la tua salute, proprio tu che invece non sei più così indispensabile per la società? Oppure, per essere più diretti: papà, m’hai rotto le palle, tu stattene a casa che io voglio uscire.

E in mezzo ci siamo noi, la fetta di prosciutto nel panino del tempo, i nati nei festanti anni ’80…

A noi nati negli anni ’80 posso solo dire: “poverini”. Siamo una generazione di mezzo, che non è cresciuta con il digitale ma adesso deve farci i conti. Siamo sempre in ritardo, in affanno, corriamo dietro a qualcosa che non è mai del tutto nostro. Proviamo una nostalgia indefinita, per tempi e per luoghi in cui non abbiamo mai vissuto davvero. Ma io credo nella contaminazione, e il mio strano, articolato percorso professionale ne è la prova. E più contaminati di noi non c’è nessuno. Noi, che forse non ci sentiamo a casa in nessun posto, ma possiamo orientarci in viaggio nel futuro e nel passato.

Leggi anche:

La sanità è in mano ai vecchi ma il coronavirus potrebbe cambiare tutto

I Millennial fanno meno sesso dei panda. Chi si estinguerà prima?

Lombardia e Trentino Alto Adige si riempiranno di figli di millennial e Gen Z

Intervista ai Millennial che fanno figli ai tempi del Covid19. Follia?

Come racconteremo il 2020 ai nostri figli e nipoti: forse i tedeschi hanno ragione?

In Italia ogni 100 bambini ci sono quasi 180 anziani. In futuro saremo circondati da Rsa